2021年夏季,郑州这座中原城市因一场突如其来的疫情成为全国关注的焦点,与以往不同,这次疫情的源头并非本土传播,而是源自境外输入病例,这一事件不仅暴露了全球疫情背景下中国防疫体系的脆弱环节,也为未来疫情防控敲响了警钟,本文将从郑州疫情境外输入的背景、影响、应对措施及启示等方面展开分析,探讨如何在全球化时代构建更 resilient 的防疫体系。

郑州疫情境外输入的背景与经过

郑州作为河南省省会和国家中心城市,是重要的交通枢纽和经济中心,2021年7月,郑州在遭遇罕见暴雨灾害后不久,便面临了新一轮疫情冲击,经流行病学调查,这波疫情的源头可追溯至一架国际航班——从境外飞抵郑州的航班中,多名乘客被检测出新冠病毒阳性,由于初期防控疏漏,病毒通过机场工作人员、隔离酒店等环节传播至社区,最终导致本土病例激增。

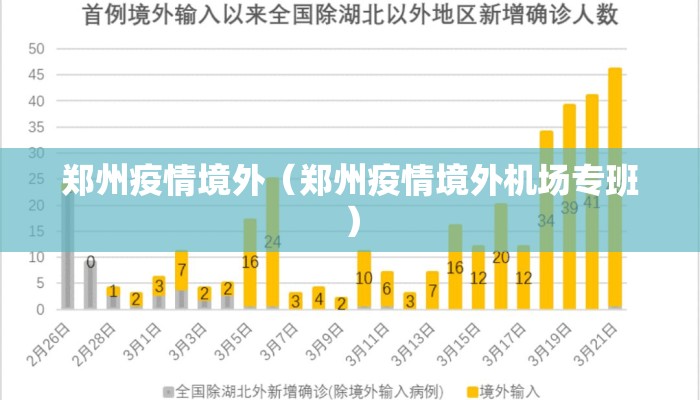

这一事件并非孤例,自2020年全球疫情爆发以来,中国多次出现境外输入引发的本土疫情,如广州、南京、上海等地均曾面临类似挑战,但郑州疫情的独特之处在于,它发生在自然灾害之后,城市应急体系本就处于高压状态,境外输入病例的“趁虚而入”进一步放大了风险,数据显示,截至2021年8月,郑州本轮疫情中境外输入相关病例占本土感染者的70%以上,凸显了境外输入已成为中国防疫的主要威胁之一。

境外输入疫情的全球背景与挑战

郑州疫情境外输入事件是全球疫情动态的一个缩影,随着新冠病毒变异毒株(如Delta、Omicron)的涌现,全球疫情呈现反复波动趋势,许多国家因疫苗接种不均、防疫政策松弛,导致疫情持续蔓延,中国作为全球化的深度参与者,不可避免地面临境外输入压力,据统计,2021年中国境外输入病例数量同比增长了50%,其中航空口岸是主要输入渠道。

境外输入疫情的挑战主要体现在三个方面:

- 病毒变异与免疫逃逸:新型毒株往往具有更强的传染性和疫苗逃逸能力,郑州疫情中的Delta毒株就是一个例证,这意味着即使国内疫苗接种率高,仍可能因境外输入导致突破性感染。

- 国际交通与人员流动:郑州作为国际航空枢纽,每年接待大量境外旅客,在全球化背景下,完全切断国际联系既不现实也不经济,但放宽管控又会增加输入风险。

- 基层防控漏洞:郑州疫情暴露了机场、隔离酒店等环节的管理疏漏,例如工作人员防护不足、检测流程滞后等,这些漏洞在高压环境下容易被放大。

郑州的应对措施与成效

面对境外输入引发的疫情,郑州迅速启动了应急响应,政府采取了多项措施遏制病毒扩散:

- 强化口岸防控:升级机场和边境检测标准,对国际航班实施“熔断机制”,减少高风险地区航班频次。

- 完善隔离体系:对入境人员实行“14+7”隔离政策,并加强隔离点消毒和工作人员培训。

- 推进疫苗接种:加速全市疫苗接种,尤其针对一线工作人员和高风险群体。

- 精准封锁与溯源:通过大数据和流调技术,快速锁定传播链,对重点区域实施短暂封锁。

这些措施在短期内有效控制了疫情扩散,但也付出了经济和社会成本,郑州在疫情高峰期实施了局部封锁,对交通运输、旅游业造成冲击,更重要的是,这次事件促使全国反思境外输入防控的短板。

全球视野下的防疫启示

郑州疫情境外输入事件为中国乃至全球提供了宝贵启示:

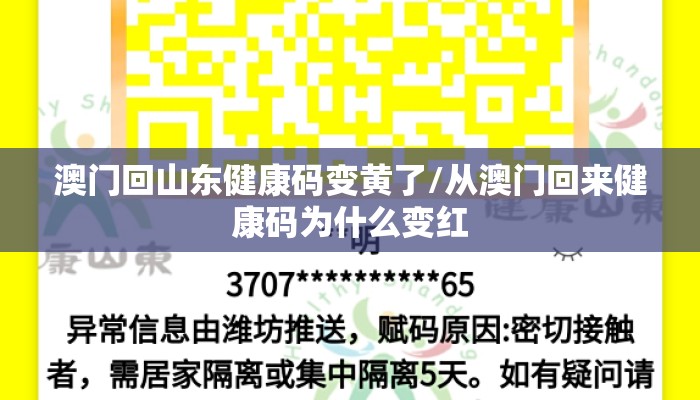

- 构建“动态清零”与“精准防控”结合的策略:完全封锁国境不现实,但可通过科技手段(如健康码、行程追踪)实现精准管控,减少对经济社会的影响。

- 加强国际协作:疫情是全球性问题,中国需与WHO及其他国家共享数据、协调政策,尤其在高风险地区航班管理上寻求合作。

- 提升基层防疫韧性:投资于公共卫生基础设施,培训一线工作人员,完善应急预案,郑州的教训表明,基层环节的疏漏可能引发连锁反应。

- 公众教育与心理支持:疫情反复易导致公众疲劳,需加强科普宣传,提高对境外输入风险的认识,同时提供心理疏导服务。

郑州疫情境外输入事件是一次严峻的考验,但也是一次重要的学习机会,它提醒我们,在全球化时代,防疫不再是单一国家的责任,而是需要国际协作、科技赋能和社会参与的系统工程,中国在保持经济开放的同时,必须筑牢境外输入防线,避免局部风险演变为全局危机,随着病毒变异和全球疫情演变,只有不断优化策略、提升韧性,才能实现人民健康与经济社会发展的平衡。

郑州的抗疫经验表明,防疫是一场持久战,境外输入将是长期挑战,但通过科学管理、全民参与和国际合作,我们有望在危机中找到前行之路。

本文来自作者[admin]投稿,不代表朴实网立场,如若转载,请注明出处:http://www.pushbomb.com/cshidaquan/2611.html

评论列表(4条)

我是朴实网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州疫情境外(郑州疫情境外机场专班)》能对你有所帮助!

本站[朴实网]内容主要涵盖:

本文概览:“二阳”是免疫力到期了?一个人最多感染8次新冠?权威解答来了1、综上所述,“二阳”并非免疫力到期,而是由于多种因素导致的再次感染。一个人最多感染8次新冠的说法也缺乏科学依据。公众应继续保持良好的卫生习惯,科学佩戴口罩,勤洗手,并关注自身健...