自重庆飞往乌鲁木齐的航班在跑道上加速,窗外的景物飞速后退,最终化为模糊的色块,三个半小时,三千公里,这是我每年至少两次的旅程,连接着西南山城与西北边陲的两座城市,也连接着我的现在与过去。

机舱内,旅客们各怀心事,有人是出差,有人是探亲,有人是旅游,而我,每次踏上这段旅程,心中总是充满复杂的情绪,重庆是我工作和生活的现代都市,乌鲁木齐则是我成长的故乡,每次飞行,不仅是地理空间的跨越,更是两种文化身份之间的切换。

重庆江北国际机场逐渐缩小成模型般的景观,这座建在群山之间的城市总是令人惊叹,长江与嘉陵江在此交汇,轻轨穿楼而过,洪崖洞的灯光在夜晚如星辰坠落,而我将要前往的乌鲁木齐,则是另一番景象——天山脚下的城市,丝绸之路的重镇,多元文化交融的边疆明珠。

飞行途中,我总喜欢观察同机的旅客,有些是新疆人回家,脸上带着期待的喜悦;有些是去新疆旅游的内地人,眼神中充满对未知的好奇;还有些是商务人士,面无表情地处理着工作邮件,这条航线如同一条看不见的线,串联起不同的人生故事。

当飞机开始下降,窗外的景色逐渐变化,绿意渐褪,土黄色的大地铺展开来,天山的雪顶在远处闪烁,这就是新疆,辽阔、壮美,与重庆的秀美山水形成鲜明对比。

降落在乌鲁木齐地窝堡国际机场,熟悉的气息扑面而来——干燥的空气里带着一丝烤羊肉和孜然的香味,机场广播用普通话和维吾尔语交替播放,提醒着我这里已是多民族聚居的边疆地区。

回乌鲁木齐的路上,变化是永恒的主题,每次回来,都能发现新的高楼拔地而起,新的商圈熙熙攘攘,BRT快速公交系统让出行更加便捷,地铁线路正在不断延伸,这座城市正在以惊人的速度现代化,同时努力保留着自己独特的文化底色。

回家的第一餐总是母亲做的大盘鸡和手抓饭,那种味道是任何地方的新疆餐厅都无法复制的,席间,父母总会问起重庆的生活,关心我的工作与健康,而我则听着邻里间的趣事,感受着家乡的脉动。

在乌鲁木齐的日子里,我喜欢去二道桥国际大巴扎逛逛,那里喧嚣依旧,商贩们的叫卖声此起彼伏,维吾尔族大叔热情地邀请顾客品尝干果,哈萨克族老人安静地制作着手工艺品,这种多元文化交融的景象,是乌鲁木齐独有的风景。

我也会抽空去红山公园,站在山顶俯瞰整座城市,向东望去,博格达峰巍峨耸立;向西看去,城市的天际线不断变化,传统与现代,自然与都市,以一种奇妙的方式共存。

与朋友们聚会是必不可少的环节,我们聊着各自的生活,比较着重庆与乌鲁木齐的差异,重庆的快节奏与乌鲁木齐的相对悠闲,重庆的麻辣火锅与乌鲁木齐的烤肉抓饭,重庆的潮湿闷热与乌鲁木齐的干燥晴朗……这些对比成了我们永恒的话题。

每次回乌鲁木齐,我都会注意到一些细微的变化:更多双语标识的出现,更加便捷的电子支付方式,人们对环保的日益重视,这些变化表明,这座城市正在向着更加开放、包容、现代化的方向前进。

有些东西从未改变——天山依然守护着这片土地,人们依然热情好客,星空依然清澈明亮,无论走多远,这里永远是我心灵的归宿。

回程的日子总是来得太快,在机场与父母告别时,他们总会塞给我一大堆新疆特产:巴旦木、葡萄干、馕……仿佛要把整个新疆的味道都让我带回重庆。

当飞机再次起飞,看着窗外逐渐变小的乌鲁木齐,我知道这段归途虽然结束,但连接两座城市的线永远不会断,重庆与乌鲁木齐,一东一西,一绿一黄,却共同构成了我生命的经纬。

在这三千公里的归途上,我不仅是在两地之间往返,更是在两种文化之间穿梭,在过往与当下之间对话,而这旅程本身,已经成为了我生命中不可或缺的一部分,塑造着我看待世界的独特视角。

本文来自作者[admin]投稿,不代表朴实网立场,如若转载,请注明出处:http://www.pushbomb.com/yulezixun/2017.html

评论列表(4条)

我是朴实网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【重庆回乌鲁木齐/重庆回乌鲁木齐飞机票】》能对你有所帮助!

本站[朴实网]内容主要涵盖:

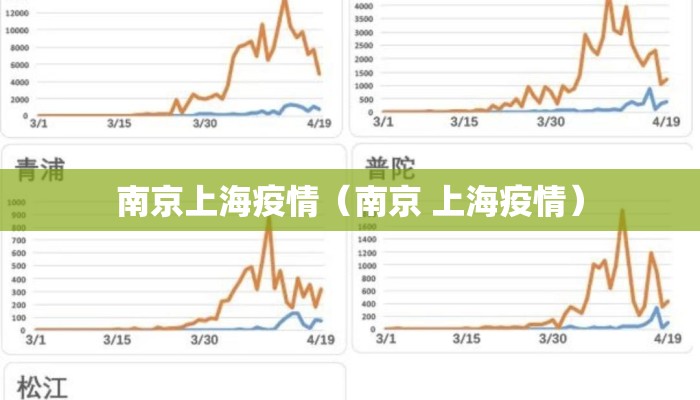

本文概览:南京疾控回应为何确诊病例持续增多,说了啥?1、南京举办第7场疫情防控新闻发布会,南京市疾控中心副主任丁洁针对“确诊病例为何持续增多”等问题回应说,近期病例报告增幅较大,主要原因是本轮疫情发生的场所特殊性、病毒传染性强。此次引发疫情的毒株传...